瀧から始まる物語

垂玉温泉のシンボル「金龍の滝」。烏帽子岳からの溶岩によって形成されたこの岩山より流れ落ちる水は湧水であり垂玉川となります。太古の昔よりこの地に絶え間無く流れ続けこの地に谷をつくりました。そして流れ落ちる水の力は長い年月をかけ地層をえぐり、滝壺の泉源のある層まで辿り着きました。こうしてこの地に「垂玉温泉」は生まれました。

天正年間(1573〜1592)この地に「金龍山 垂玉寺(すいぎょくじ)」がありその頃から利用されていたとされる。

江戸時代 享保年間(1716〜1736)山崩れにより埋まりその後文化年間(1804〜1818)に再興される。

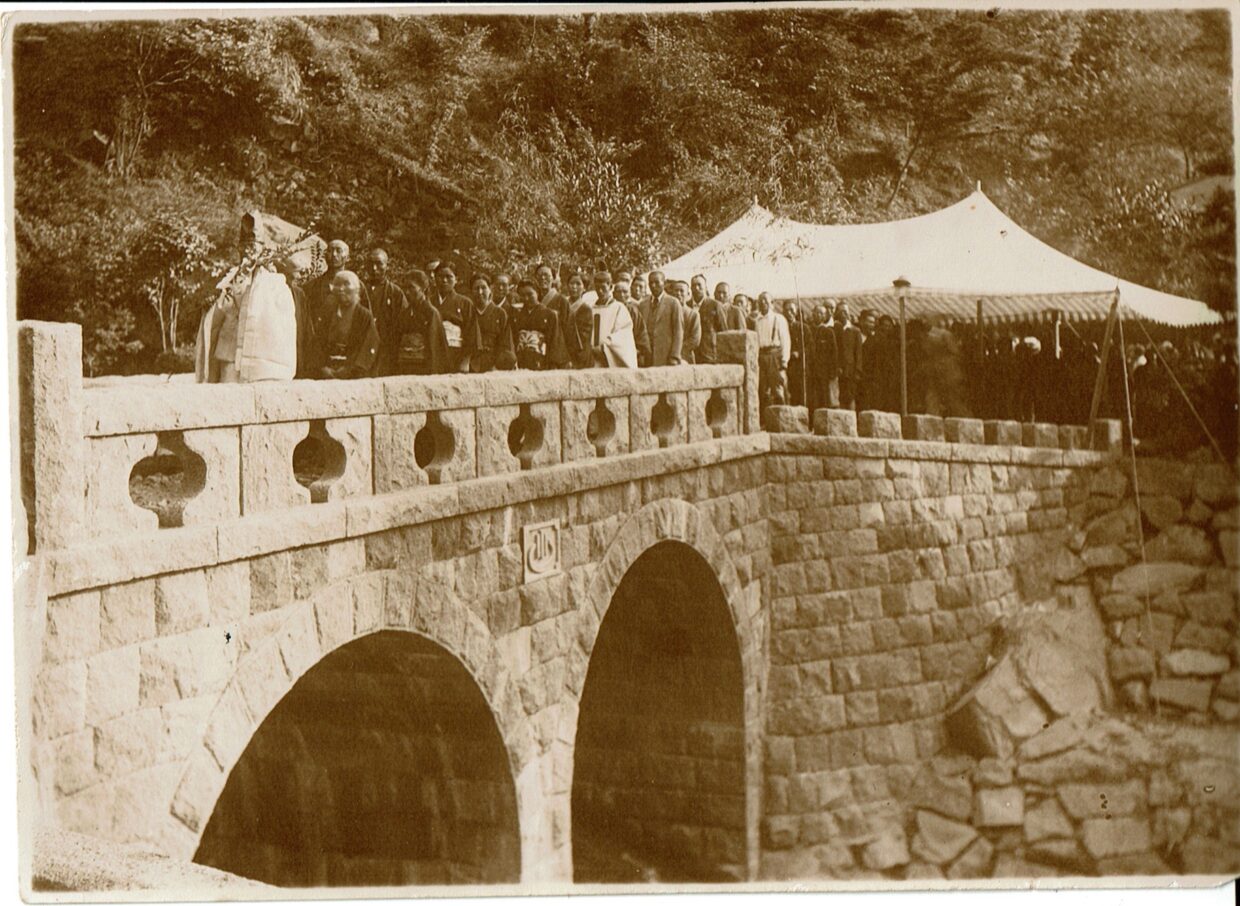

明治中期 三代目により石垣などが築かれ「山口旅館」の原型ができ道路も整備し現在の喜多-垂玉線となる。

明治19年 山口旅館 創業。

明治40年与謝野鉄幹、北原白秋ら「五足の靴」の一行が宿泊。

昭和28年「6.26水害」により壊滅的被害を受ける。全面復旧まで3年を要する。

昭和55年「8.30水害」により滝の湯が崩壊する。復旧に1年を要する。

平成28年熊本地震により泉源の埋没建物の損壊等の被害を受ける。復旧に5年を要する。

令和3年 4月16日「垂玉温泉 瀧日和」として再オープン。

今に残る歴史

「垂玉の石垣」

明治期に山口旅館の3代目によって築かれた石垣。車などの無い時代に牛車などによってこの地に石が運ばれて来ました。

熊本城を彷彿させる曲線幾多の災害にも耐えた石垣は当時の職人の技術の高さを証明しています。山口旅館から瀧日和へ。長い時間をこの地で優しく力強く見守っています。

「湯の香坂」

湯気が立ち昇るこの坂道は山口旅館時代から続き明治期にはこの坂の途中に門がありこちらが入り口となっていました。明治40年に記された「五足の靴」にもその記述があります。左右の石垣と共にこの坂道も変わらず今も続いています。

垂玉温泉ゆかりの文人たち

「五足の靴」記念碑

明治40年8月、若き日の与謝野鉄幹、北原白秋、木下杢太郎、平野万里、吉井勇の5人が九州旅行の折に阿蘇登山をした際、当館に宿泊しました。この際の旅行記である『五足の靴』の中で一行は、当時の旅館の様子を「・・・くるりと道が廻ると忽然として山塞が顕れた。(中略)高く堅牢な石垣の具合、黒く厳しい山門の様子、古めいた家の作り、辺りの要害といひ如何見ても城郭である。天が下を震わせた豪族の本陣らしい所に一味の優しさを加えた趣がある。これが垂玉の湯である。名も良いが実に大いに気に入った。と記しています。駐車場に内には一行の来館を記念した碑が建立されています。

「野口雨情」記念碑

昭和9年、当時の山口旅館を訪れた野口雨情は

「秋の紅葉は山から山へ 阿蘇の垂玉良い眺め」

「阿蘇の垂玉夜峰は南 風はそよそよ夏知らず」

「わたしゃたる玉温泉がえり 肌に湯の香がほんのりと」

と詠んでいます。昭和52年NHKドラマ『いちばん星』の放送を機に当施設の道上に歌碑が建立されました。

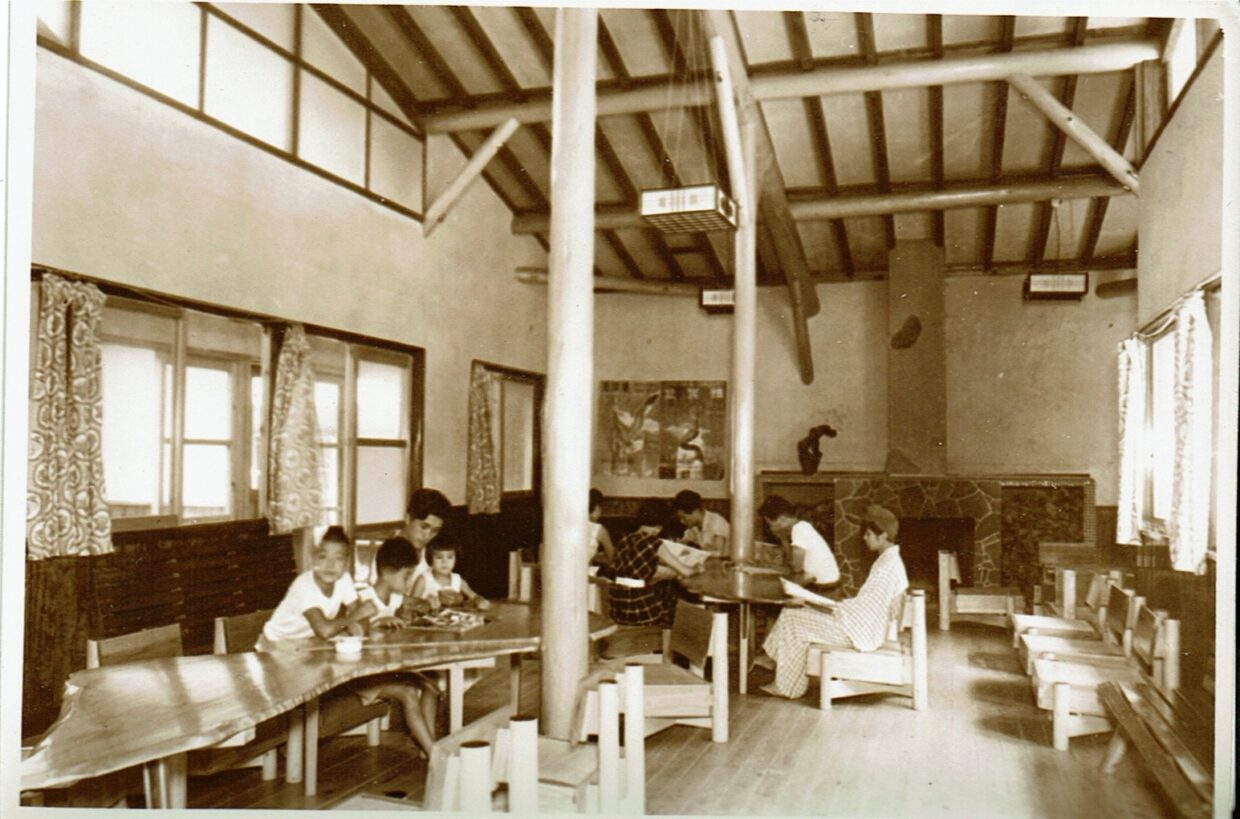

山口旅館時代